„Evidence“ ist nicht unbedingt mein Lieblingsfotobuch. Aber es ist vielleicht das wichtigste für mich. Es ist so wichtig, weil mir dieses Buch die Augen geöffnet und verdeutlicht hat, wie Fotografie (auch) funktioniert und wie man sie kritisch und skeptisch hinterfragen sollte. Und das scheint mir in einer Zeit der sogenannten Bilderflut besonders wichtig – schließlich spielt die sich nicht nur auf Facebook, Instagram und Snapchat ab, sondern auch in den (vor allem digitalen) Medien, da diese über die sich überschlagenden geopolitischen Ereignisse nie ohne illustrierende Fotografien berichten.

Das ist aber nur die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es zahlreiche Fotografen und Kuratoren, die Fotografien ausstellen und publizieren, ohne diese in einen entsprechenden Kontext zu betten oder Bildzeilen zu liefern. Die Aussage ist dann häufig: Die Fotografien sprächen für sich selbst und benötigen keinen erklärenden oder einordnenden Text. Aber ist das wirklich so? Was sagen uns Fotografien, wenn wir sie aus dem Zusammenhang gerissen betrachten? Kann es überhaupt so etwas wie eine reine Dokumentarfotografie geben? Oder ist nicht nahezu jedes Foto das Dokument eines Ereignisses und damit Dokumentarfotografie?

Bereits in den 1970er Jahren haben sich die beiden US-Künstler Larry Sultan und Mike Mandel kritisch mit dem Umgang von Wahrnehmung, Wirklichkeit und dem (falschen) Anspruch, dass Fotografie Dokumentation sei, beschäftigt. Ein Foto zeige bestenfalls das Entstehen von Vorstellungen, nicht jedoch die Wirklichkeit, so Sultan.

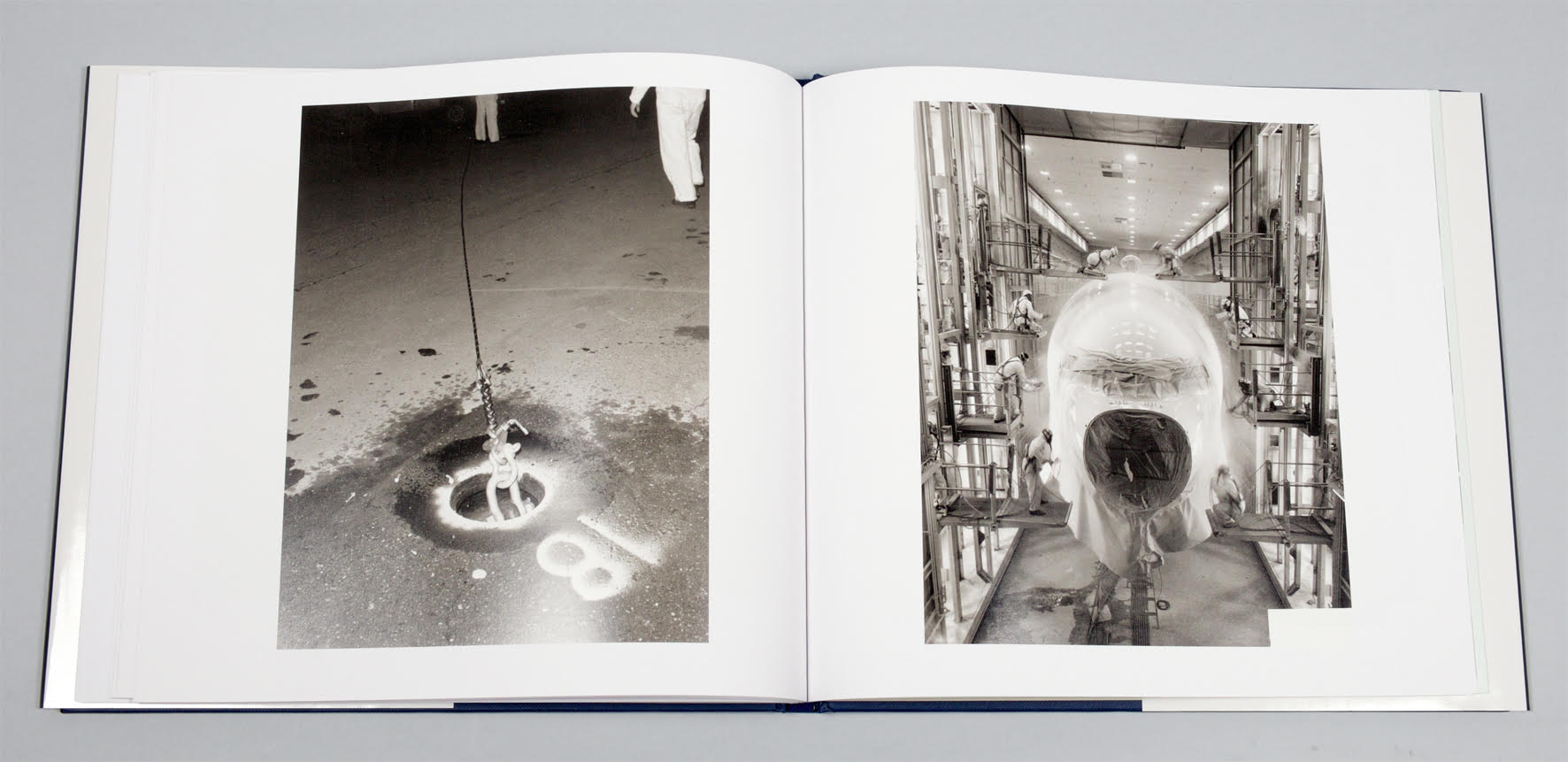

Für ihr wohl wichtigstes gemeinsames Werk „Evidence“ (1977), das nach langer Zeit wieder aufgelegt wurde und somit erhältlich ist, hatte das Duo kein einziges Foto selbst geschossen. Stattdessen haben sie zwei Jahre lang 77 Archive unterschiedlichster Institute, Behörden und Firmen wie dem California Institute of Technology, einer Polizeibehörde, einer Feuerwehr oder der Highway Users Federation durchsucht. Aus insgesamt zwei Millionen Schwarzweiß-Fotos von Experimenten, Materialtests sowie Bilddokumentationen von Schäden, Verletzungen und Unfällen wählten sie schließlich 59 aus, die sie als Buch veröffentlichten. Der Betrachter erfährt nichts über den Hintergrund der Bilder und rätselt, was der gequält wirkende Affe, die Männer in dem Schaum-Feld, das Flugzeug in einer Halle oder Fußspuren auf einem dreckigen Kachelboden miteinander zu tun haben.

Sultan und Mandel ging es bei dieser Form der damals beginnenden „Appropriation Art“, also die künstlerische Aneignung fremden Bildmaterials, um die Dekontextualisierung unserer medialen Wahrnehmung. Vereinfacht gesagt: Jedes dieser Bilder wurde ursprünglich deshalb hergestellt, um etwas ganz bestimmtes zu dokumentieren oder sogar zu beweisen. Indem Sultan und Mandel diese Fotografien aus ihrem ursprünglichen Kontext isoliert haben, verloren sie jegliche Beweiskraft – statt Rätsel zu lösen geben sie uns heute vielmehr welche auf.

Mit ihrer radikalen Ansicht stellte das Duo den vielfach überstrapazierten Begriff der Dokumentarfotografie nicht nur in Frage – sie löschten ihn quasi aus. Denn natürlich wird einer Fotografie selbst im digitalen Zeitalter noch immer der Stempel der Zeugenschaft aufgedrückt, die von Roland Barthes in „Die helle Kammer“ mit so viel Nachdruck als „Es ist so gewesen“ beschrieben wurde. Aber wenn wir ganz ehrlich mit uns und dem Medium Fotografie sind, müssen wir uns auch fragen: Was sagen uns Fotos, die wir ohne jegliche weitere Information betrachten, denn tatsächlich? Im allerbesten Fall das, was auf ihnen zu sehen ist – und selbst da können die Ansichten schon auseinander gehen. Das klingt trivial, ist aber ein entscheidender medienphilosophischer und vor allem -kritischer Ansatz. Insofern ist „Evidence“ mehr als nur eine großartige Arbeit – es ist ein Manifest für den aufgeklärten Medienkonsumenten, der hinterfragt, was er wann und vor allem warum sieht.

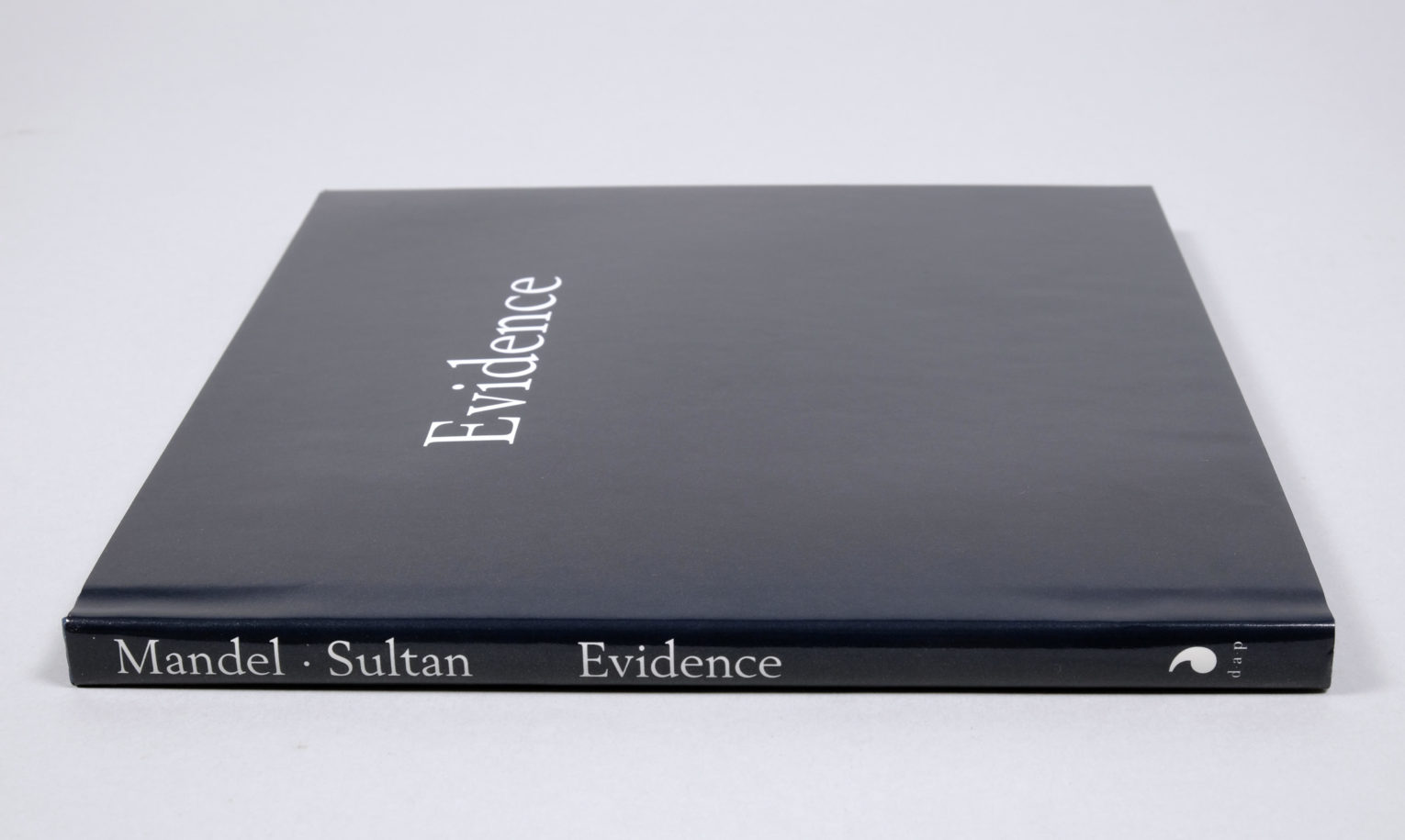

Larry Sultan & Mike Mandel: „Evidence“ (1977), 92 Seiten, New York: D.A.P./Distributed Art Publishers 2017 (Reprint Ed. 2004), ISBN 978-1942884149

gibt es bei artbooksonline.eu